制圖

制圖 南都記者周衛(wèi)

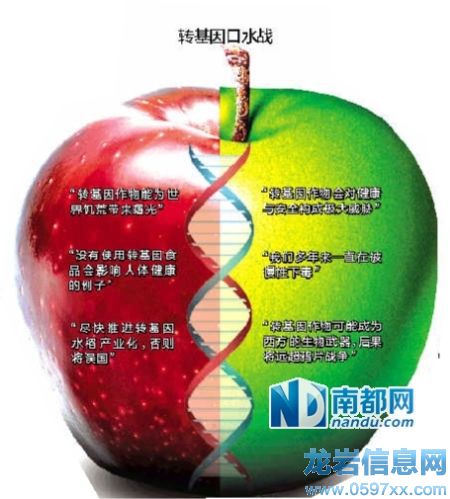

轉(zhuǎn)基因論戰(zhàn)變形記

從“壟斷”說、“污染”說、“毒害”說直至“亡國滅種”說,圍繞它的爭議政治化且極端化,而“復(fù)雜的真相”被忽略了

黃樂平把農(nóng)業(yè)部告上了法庭。

他是北京義聯(lián)勞動法援助與研究中心主任,此前,他向農(nóng)業(yè)部申請了關(guān)于轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種植及進口等問題的信息公開,不滿農(nóng)業(yè)部的“敷衍”,本月4日,他對農(nóng)業(yè)部提起了行政訴訟。

“中國近年來食品安全堪憂,我個人不愿意消費轉(zhuǎn)基因食品,因為沒有基本常識告訴我這是安全的。”黃樂平說。

跟黃樂平一樣,提及轉(zhuǎn)基因食品,人們的第一反應(yīng)往往是:這種食品到底安不安全?一個令人沮喪的事實是,經(jīng)過數(shù)十年的爭論后,這個問題似乎依然沒有定論。

弗蘭肯食品?

30年前,國外科學(xué)家首次宣布,某些生物的基因可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)移至其他物種。那一年,中國正從“文革”的狂熱中醒來,政治、生活環(huán)境開始相對輕松,而國外的投資者則迅速嗅到了商機:開始對生物科技公司研究轉(zhuǎn)基因一事興趣大增。

可以說,轉(zhuǎn)基因技術(shù)從發(fā)展到產(chǎn)業(yè)化,是一個非常迅速的過程。可喜的是:1994年,轉(zhuǎn)基因番茄通過美國食品及藥品管理局的審核,獲批上市。可悲的是:此后不到十年,這個潛在的搖錢樹般的基因技術(shù)就被貼上了“弗蘭肯食品”(Frankenfood)的標簽。

弗蘭肯斯坦(Frankenstein)是英國小說家瑪麗·雪萊作品中的主人公,他是一位瘋狂的科學(xué)家,用許多碎尸塊拼成了一個怪物,而這個怪物最終毀滅了他。在歐美,“弗蘭肯食品”在質(zhì)疑者口中仍是描述轉(zhuǎn)基因食品的最佳詞匯。

根據(jù)美國食品安全中心的數(shù)據(jù),美國加工食品中70%-75%含轉(zhuǎn)基因成分,并且超過90%的玉米和大豆都是轉(zhuǎn)基因作物。盡管根據(jù)中國媒體的走訪,“大多數(shù)受訪者反對轉(zhuǎn)基因食品”,然而在美國市場,目前只有三個州通過了轉(zhuǎn)基因標識法案,因為食品與藥物管理局(FD A)報告稱,鑒于沒有科學(xué)證據(jù)能證明轉(zhuǎn)基因有害,就沒有必要給轉(zhuǎn)基因食品貼標簽。

也就是說,就算反對轉(zhuǎn)基因食品,大部分民眾依然不知道他們所購買的食物含轉(zhuǎn)基因成分。而在歐盟,成分超過0 .9%的轉(zhuǎn)基因作物必須給予標識。

23歲的美國姑娘CatherineJohnson(化名)一直關(guān)注關(guān)于轉(zhuǎn)基因作物的報道,她出生于加州中上社會家庭。“我的歐洲朋友們會更關(guān)注轉(zhuǎn)基因作物的問題,但是大部分美國人并不關(guān)心,甚至也不關(guān)心轉(zhuǎn)基因作物對健康和環(huán)境的影響。”她告訴南都記者,美國的中產(chǎn)和上流社會談?wù)摰酶嗟氖怯袡C食品和本地生產(chǎn)的食品。

檢索歐美社交網(wǎng)站及相關(guān)轉(zhuǎn)基因報道下方的評論,主要爭論點無外乎:轉(zhuǎn)基因種子公司道德敗壞,會通過滅掉小農(nóng)戶的方式形成全球壟斷;即使作為飼料,轉(zhuǎn)基因作物也會進入人體這個食物鏈的頂端;基要主義者認為人類不應(yīng)改變自然作物的性狀,擔(dān)心傳統(tǒng)植物會和轉(zhuǎn)基因作物雜交而造成生態(tài)污染。

德國一名分子生物學(xué)專業(yè)的研究生M atthias Pergande介紹,不管在德國還是歐洲其他國家,大部分公眾對轉(zhuǎn)基因食品都持反對態(tài)度。在德國,原則上在任何商店都可以買到經(jīng)歐盟認證的轉(zhuǎn)基因食品。“但是大型商店幾乎沒有轉(zhuǎn)基因食品的庫存,因為他們擔(dān)心轉(zhuǎn)基因食品銷量不如其他食品。”

Pergande稱,大部分德國人對轉(zhuǎn)基因食品的了解都局限于基礎(chǔ)水平,“但這并不影響他們質(zhì)疑轉(zhuǎn)基因作物”。直接的質(zhì)疑方式之一就是破壞。盡管德國沒有轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)用田,但試驗用田卻屢遭生態(tài)原教旨主義者的破壞,以致德國化學(xué)巨頭在去年宣布,將大部分試驗田從歐洲遷出,并停止研發(fā)適用于歐洲市場的作物。類似的情況在法國也有發(fā)生。

世衛(wèi):無影響健康案例

據(jù)《自然》雜志今年5月份的統(tǒng)計,在世界上15億公頃的可耕地面積中,12%的土地被用來種植轉(zhuǎn)基因植物。而在這1 .7億公頃的面積中,美國、巴西、阿根廷、加拿大、印度五國共占了1.5億公頃。當(dāng)然,美國在轉(zhuǎn)基因作物的生產(chǎn)和消費上均是世界榜首。

盡管大部分科學(xué)界人士有共識,即市場上的轉(zhuǎn)基因食品不會比傳統(tǒng)食品不安全。然而,一些組織仍然宣稱,轉(zhuǎn)基因食品的風(fēng)險仍未被充分評估。

最嚴厲的指控莫過于今年3月,印度環(huán)保主義者V andanaShiva將轉(zhuǎn)基因作物斥之為“對印度進行種族屠殺”。Shiva稱,孟山都進入印度市場后已經(jīng)導(dǎo)致了27萬印度農(nóng)民自殺。這一論斷被美國、荷蘭、德國等地的經(jīng)濟學(xué)家斥之為“胡說八道”。經(jīng)濟學(xué)家的反駁是,沒有轉(zhuǎn)基因作物,印度歷史上農(nóng)民的自殺率一樣高。

在眾多反轉(zhuǎn)基因的環(huán)保組織中,綠色和平是行動力最強的組織之一。在一場與轉(zhuǎn)基因食品支持者方舟子的論戰(zhàn)中,綠色和平反問對方,是否知道轉(zhuǎn)基因食品可能會影響家人和孩子的健康。盡管質(zhì)問強烈,但是綠色和平并沒有拿出相關(guān)證據(jù)。

同樣被批缺乏科學(xué)證據(jù)的還有在中國社交網(wǎng)絡(luò)上熱傳的紀錄片《轉(zhuǎn)基因我的天(G M O O M G)》。影片導(dǎo)演Jerem ySeifert是一名普通的美國父親,他輾轉(zhuǎn)世界各地,稱發(fā)現(xiàn)了轉(zhuǎn)基因的真相。在接受美國《赫芬頓郵報》采訪時,他稱自己跟家鄉(xiāng)人聊天時,發(fā)現(xiàn)他們完全不知道什么是轉(zhuǎn)基因作物。“我想讓他們參與討論,讓他們知道,是一些化學(xué)公司在喂養(yǎng)我們。”

而在今年,“世界糧食獎”———國際農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的最高榮譽———頒發(fā)給了三個人:美國轉(zhuǎn)基因巨頭孟山都首席技術(shù)官R obert T . Fraley和另兩名在作物中插入外來基因技術(shù)的科學(xué)家,這是世界糧食獎27年歷史上首次頒獎給一位研究轉(zhuǎn)基因的科學(xué)家。

頒獎禮堂外,戴著面具的活動家們則舉著“孟山都的種子毒害我們”進行抗議。游行組織者對媒體稱,“人類就是小白鼠,我們多年來一直在被慢性下毒。”

對于“下毒”的擔(dān)憂,世界衛(wèi)生組織則明確地表明了自己的立場:在批準進口轉(zhuǎn)基因食品的國家中,沒有使用轉(zhuǎn)基因食品會影響人體健康的例子。此外,美國國家科學(xué)院(N ational A cadem yof Sciences),英國皇家醫(yī)學(xué)會(R oyalSocietyof M edicine),歐洲委員會(EuropeanCom m ission)也態(tài)度鮮明地支持轉(zhuǎn)基因作物。

中國:升級的質(zhì)疑

這場持續(xù)了20多年的論戰(zhàn)至今仍在發(fā)酵,而且呈愈演愈烈之勢。如今,始于發(fā)達國家的戰(zhàn)火已經(jīng)燒到了發(fā)展中國家,如同古老的游戲“拷貝不走樣”,最原始的動作傳遞至最后一名玩家時,往往就會走樣。

在歐洲,最常見的正反雙方觀點為:1 。轉(zhuǎn)基因作物能為世界饑荒帶來曙光2 。轉(zhuǎn)基因作物會對健康與安全構(gòu)成極大威脅。盡管戰(zhàn)勢激烈,然而,卻沒有一方能提供一劍封喉的證據(jù)。

而在中國輿論場,無知與偏見,理性與傲慢,就像北京揮之不去的霧霾,在時刻伺機填充各個角落。跟印度的“種族屠殺論”一樣,“亡國滅種”的陰謀論在這里也成了主流觀點之一。

中國關(guān)于轉(zhuǎn)基因的公開辯論始于2004年。當(dāng)時,在環(huán)保組織的推動下,加上媒體的報道,質(zhì)疑轉(zhuǎn)基因食品的聲音不絕于耳。至今,質(zhì)疑甚至演變成了“轉(zhuǎn)基因作物致男性精液異常”。驚悚的論調(diào)下,公眾的恐慌只增不減。

今年6月,央視網(wǎng)報道稱轉(zhuǎn)基因與腫瘤相關(guān)。報道下方評論多達4839條,很多評論直指農(nóng)業(yè)部為“漢奸”。

升級的質(zhì)疑多見于軍方。去年兩會期間,羅援少將稱“要警惕敵國針對我國人口的以轉(zhuǎn)基因物種為武器的新型戰(zhàn)略打擊”。在社交網(wǎng)絡(luò)上,盡管有批評,但是支持該言論的人還是不少。

8月,彭光謙少將通過《環(huán)球時報》發(fā)聲,與羅援少將的質(zhì)疑形成共鳴。彭稱,轉(zhuǎn)基因作物可能成為西方的生物武器,“后果將遠超鴉片戰(zhàn)爭”。云南財經(jīng)大學(xué)教授顧秀林則公開稱,“轉(zhuǎn)基因技術(shù)從根本上是滅絕人類的一個技術(shù)”,這與歐洲的“弗蘭克食品”之稱有異曲同工之妙。

甚至還有人在中華網(wǎng)發(fā)起了“全國人民抗拒美帝國主義轉(zhuǎn)基因種子和食物入侵”的緊急呼吁,跟帖無不支持,甚至有稱“中華民族到了生死存亡的時刻,堅決不做小白鼠。”

在一項調(diào)查中,超過25萬名的受訪者中89%的人認為轉(zhuǎn)基因食品不安全。

但事實是,中國的轉(zhuǎn)基因棉花在1999年就開始產(chǎn)業(yè)化,而中國是全球最大的大豆進口國,開放轉(zhuǎn)基因大豆已經(jīng)16年,每年進口5800噸,其中絕大部分為轉(zhuǎn)基因大豆。今年8月,阿根廷首批轉(zhuǎn)基因玉米獲批進入中國,阿根廷是世界第三大玉米和黃豆出口國。這些進口的轉(zhuǎn)基因作物僅限于加工原料,中國目前并沒有實行轉(zhuǎn)基因糧食商業(yè)化種植。

而此前一個月,61名兩院院士聯(lián)名上書,請求盡快推進轉(zhuǎn)基因水稻產(chǎn)業(yè)化,理由之一是“不能再等,否則將誤國。”

對于這場混戰(zhàn),或許,《自然》雜志的形容是相對正確的:圍繞轉(zhuǎn)基因作物的口舌之爭政治化且極端化,真相的復(fù)雜性在一定程度上或被忽略了。

“學(xué)者會以中國糧食壓力大等為由支持轉(zhuǎn)基因,但是作為一個普通消費者,我關(guān)心的首先是這種食品安全與否,但目前并沒有相關(guān)證據(jù)。”黃樂平說。(南方都市報)

(編輯:SN095)

公網(wǎng)安備:35080202050800號 備案號:閩ICP備18888888號

公網(wǎng)安備:35080202050800號 備案號:閩ICP備18888888號